※性的な描写を含んでいるのでご留意の上でお読みください。

融 解 日 和

彼女の持つコンビニの袋ががさりと揺れ動いた。

いつもの帰り道のこと。

「問題です。今日は何月何日でしょう?」

「十一月十一日でしょ」

「何の日か知ってる?」

「知らない。何かあったっけ」

「今日はね、ポッキーの日だよ」

「へえ、そうなの」

そのコンビニ袋の中身はそういうことか、と納得する。

「そうなの。だから、これから風里んち行ってポッキーゲームしよう」

「……は?」

そう提案した紀穂は本当にあたしの部屋まで押しかけてきた。

「ちょっと! あたしまだ良いって言ってない!」

「まだってことはこれから言ってくれるんだ」

彼女はからりと笑いながら小さなテーブルにポッキーの袋を置く。

「いや、だから」

「んー。とりあえずポッキー食べよう」

定位置のクッションに腰を下ろしてポッキーを開封しはじめた紀穂を見て、あたしはため息をもらした。今日も変わらず、紀穂のマイペースぶりには呆れるばかりだ。

仕方なく自分も同じように袋からポッキーの箱を取り出して開封する。

飲み物も買ってある。相変わらずこういうところは用意がいい。

「風里は極細派?」

「派、ってほどでもないけど」

「身体が細いと好みも細いほうに行くのかな?」

「わけわかんない」

ただそんなに多く食べられないし、甘いのはあまり好きじゃないだけだ。

そんな紀穂はいちご味をぽりぽりと齧っている。

紀穂はあたしとは違って、程よく肉がついていて、バランスのいい身体つきだ。と、以前そのまま言ったら怒られた。

「極細派のアナタは、さっぱりしっかりしているようですごく繊細」

「どこの心理テストよ」

「あたし調べ。風里限定」

「他の味を選んだらどうだったの?」

「知りたい?」

「いや、いい」

そんな他愛のない会話を流しつつ、ぽりぽりと小動物のようにポッキーを齧る。

小袋の半分ほどで手を止め、紅茶で喉を潤す。

「あたしはもういい」

「よし、じゃあしよう」

「そっちの『いい』じゃない!」

「いいじゃん、たまにはこういうのも、ね?」

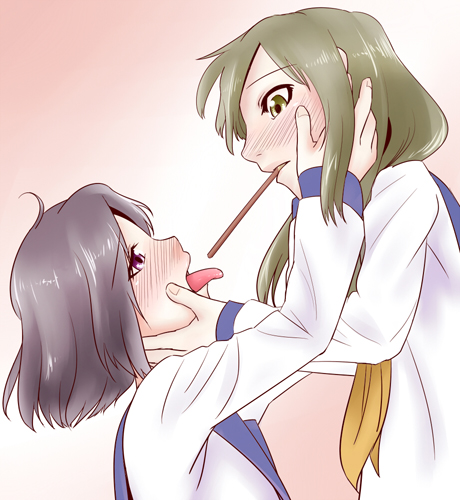

紀穂がわざわざ普通のポッキーを開封して一本の持ち手側をくわえる。

「チョコ側は譲ったげるから」

「いらない! ていうか、あたし、甘いのあんまり好きじゃない」

「そうだっけ?」

「そうよ」

「んー。……ちょっと待ってね」

そう言って紀穂はポッキーを持ち直し、口の中に入れ、

「ん……」

折らないように丁寧に、チョコレートの部分を舐めしゃぶり始めた。

「ちょっ、何してんの!?」

紀穂の突然の行動を嗜めようとしたが、彼女は止めようとはしなかった。

「あまいの、やなんでしょ?」

そのまま、あたしの部屋に紀穂のたてる水音だけが響く。

この突拍子のなさが紀穂の性格であるのは知っているけれど、本気で頭がおかしくなったのではないかと思った。

でも、頭がおかしくなったのはあたしの方かもしれなかった。

そんな彼女から、もう目が離せない。

愛しそうに蕩けた目も、艶やかに濡れた唇も、上気して斜陽よりも赤い肌も、あどけなくポッキーをつまむ指も、どれもあたしの心をとらえて離さない。

心臓の音が妙に早くてうるさい。

リズムよく混ざる荒い吐息が紀穂のものか、あたし自身のものか、もうわからない。

あたしは何もされていない。紀穂がポッキーのチョコレートを舐め取っているのを見ているだけ。

それなのに、自分が乱されているような、倒錯した感情があたしの中にじわりと広がっていく。

「……はい」

紀穂がただのプレッツェルの棒になったポッキーをあたしの口元に差し出してくる。

「これなら、いいよね?」

プレッツェルはチョコレートの代わりに紀穂の唾液でコーティングされて光っている。それを意識したとたんに、ぞくりとあたしの奥の何かが燃え上がっていく。

直感的に、受け入れてはいけない、とあたしの中から警告が遠く聞こえた。

これを受け入れたら戻れない。もう戻れなくなる。

わからない。

わからない。

わからない。

「……風里」

紀穂が切なそうにあたしの名前を呼んだ。

それだけで、ぷつりと、

そっか、

あたし、

もどりたくないんだ。

ポッキーをくわえた。

折らないように、やさしく、今度はあたしが紀穂の唾液を舐め取っていく。

ほのかに残ったチョコレートの甘さと、紀穂の甘さが、

舌から脳へ、身体へ広がっていく。

しあわせ。

しあわせ。

しあわせ。

しあわせすぎて、しびれていく。

ぞくぞくとしたカンカクにおかされていく。

あたまがおかしくなりそう。

もうおかしくなってる。

それでいい。

もう、それでいい。

紀穂がポッキーのもう片方をくわえる。

ぱり、とプレッツェルを噛み砕く。

その分だけ、あたしに近づく。

ぱり。

近づく。

ぱり。

近づく。

ぱり。

近づく。

ぱり。

彼女が近づくたびにあたしの心が震える。

ぱり。

彼女が近づくたびにあたしの身体が震える。

ぱり。

もうすぐポッキーがなくなる。

ぱり。

早くきて。

ぱり。

はやく!

ぱり――

ゼロになる直前で、紀穂の動きが止まる。

このひと噛みで最後なのに。

自分の呼吸が荒くて、おあずけをくらった犬のようだ。

一センチメートルに満たない距離が果てしなく遠く感じる。

視界を覆い尽くした紀穂は、あたしを見つめたまま動かない。その視線が、「もうわかってるよね?」と言っている。

彼女からいちごの甘い匂いが漂ってきて、あたしの心をさらに焦がしていく。

ああ!

紀穂はいつもそう!

マイペースなくせに、あたしをのせるのはいやに上手くて、

あたしはいつものせられて、

でも、いやじゃなくて、

むしろ、

だいすきで、

ああ、

いじわる!

いじわる!

なのに、

そんなところも、

だいすき。

あたしは最後のプレッツェルを噛んだ。

唇が温もりで融けた。

温もりが口内に滑り込んでくる。

どろりと、甘さと苦さと酸っぱさとしょっぱさが流れ込んでくる。

舌から脳へ、身体へ。

無駄な感覚がなくなる。ひたすら気持ちいい情報だけが走る。

あたしの全部がチョコレートになって融けていく。

しあわせ。

しあわせ。

しあわせ。

「ん、ぷぁっ」

唇が分離する。

あたしと紀穂とチョコレートが混ざった液が垂れて落ちた。薄黒い液はどこか血のように妖しく光った。

ぐらりと世界が揺れた。紀穂に押し倒されたことに気づいた。

そのまま彼女はあたしにまたがって、口から黒い血を垂らす。重力に引かれてあたしの口元に落ちてくる。

血のように暗く、毒のように恐ろしく、蜜のように甘いその液を、舌で受け止める。口内に流れ込んだら、抗わずにこくりと飲み込む。

もっとしあわせになる。

繰り返す。

しあわせ。

しあわせ。

しあわせ。

紀穂の首に手を回し、引き寄せる。

唇が再び融け合う。

絡まる。

しあわせ。

しあわせ。

しあわせ。

悦びにむせびながら、あたしは涙を流す。

あたしたちのつながりは正しいのか、間違っているのか。

こうして彼女と蜜のような時間を過ごすとき、あたしはいつもこうして泣いてしまう。

戻れなくていいと思ったはずなのに、あたしは彼女への申し訳なさでいっぱいになってしまう。

ごめんなさい、と心の中で叫ぶ。

そして紀穂もいつも通り、あたしの頭を撫でながら、さらに優しく愛してくれる。

「風里」

名前を呼ばれる。

「紀穂」

呼び返す。

それだけであたしたちはつながる。

感情が全部混ざり合って、

すべてが快楽に変換されて、

漂白されて、

最後に残った「大好き」の気持ちに、二人で溺れた。

「ふと思い出したんだけど」

二人寄り添ってベッドの側面にもたれ、余韻を味わっていると、紀穂が口を開いた。

「チョコレートって、媚薬っぽい効果があるんだって」

そんな話題を振られても、返答に困る。

「そういえば今日の風里はいつもよりノッてたよね」

「馬鹿!」

再び顔が熱くなる。

「ごめんごめん。でも少しはチョコレート好きになったんじゃない?」

「……だから、言ったでしょ」

あたしは甘いのはあまり好きじゃない。

紀穂だけで、甘過ぎて、すべて満たされてしまうから。

そのまま二人でまどろむ。

日がゆっくりと落ちていく。

あたしは誰にともなく祈った。

永遠なんて望んではいけない。

でも、もう少しだけ、この子を、

この蜜をひとりじめさせてください、と。

(終)

Back